Os quiero remitir hoy un artículo de Arturo Pérez-Reverte que me ha parecido interesante. Y es que en los últimos meses he leído por algún que otro blog comentarios de internautas que duermen muy tranquilos porque rechazan con firmeza el consumo de carne de cetáceo que ocurre a 10600 kilómetros de su casa, teniendo muy cerquita en proceso un exterminio similiar, el del atún rojo.

La ignorancia, ingrediente que mezclado con una dosis de vena ecologista de andar por casa resulta poco menos que absurda. Y no crean ustedes que el que escribe este blog esté reservándose el derecho de no sólo no liberar a Willy sino el de trocearlo y servir su cuerpo en un kaitenzushi, nada más lejos de mis intenciones. Precisamente tuve la ocasión, recién llegado a Japón, de provar la carne de ballena una noche en un restaurante de sashimi de Sannomiya. Mi anfitrión aquella noche me invitó a una degustación de pescado crudo que él mismo eligió, de modo que uno se limitó a ir correspondiendo vaciando aquellos platos tan exquisitamente presentados. Y he de decirles que uno puede perfectamente morirse sin haber probado el sabor de la ballena cruda, no se pierden nada.

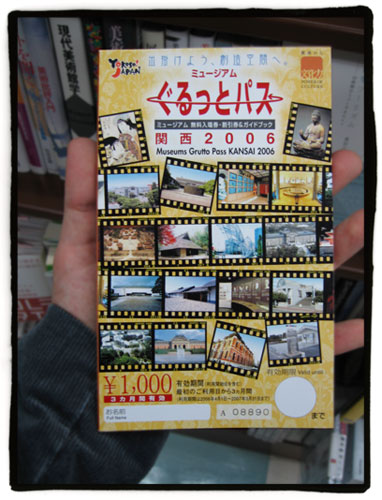

Pero el atún rojo es otra historia, es el pata negra del sashimi y el que lo prueba, por lo general, repite. El que yo me he permitido hasta la fecha no creo que venga de España, lo sé porque sé cuánto pagué en cada ocasión, que fue bien poco, unos 650 yenes por un menú como el de la siguiente imagen:

Tampoco el que encontramos en supermercados con el precio rebajado es del que tratamos, de hecho su bajo precio atiende a su abundancia:

Hablamos pues del sashimi de maguro que cortan en buenos restaurantes y por el que no pagaremos menos de 700 yenes por una porción de sushi. Y os aseguro que ese plato es muchísimo más frecuente y demandado que el de cetáceo.

Os dejo ya con el artículo de Don Arturo:

Sushis y sashimis

Les juro que a estas alturas ya me da igual. O casi me lo da, porque hace tiempo comprendí que es inútil. Que los malos siempre ganan la batalla, y que el único sistema para no despreciarte a ti mismo como cómplice consiste en escupirles exactamente entre ceja y ceja, y de ese modo estropearles, al menos, la plácida digestión de lo que se están jalando. Esta introducción -o proemio, que diría don Antonio Gil, mi profesor de latín- viene a cuento del atún rojo, y el atún fucsia, y el chanquete, el salmonete o lo que ustedes quieran, y de los peces en general y de un mar en particular, el Mediterráneo en este caso. Y me da igual, les decía, o hago como que me lo da, que los pescadores, entre los que alguno no tiene dos dedos de frente o medio palmo de escrúpulos y le da lo mismo tener pan para hoy y hambre para mañana, estén logrando la extinción de cuanto vive bajo el agua, hasta el punto de que ir a una lonja para una subasta da ganas de llorar, cuando ves lo que sacan del agua: cuatro raspallones de mala muerte, un cefalópodo junior y un atuncíllo despistado que pasaba por allí.

Me da igual -o me pongo así de esta manera, como si me diera o diese-, que ahora los pescadores trabajen para esos campos de exterminio flotantes que se han montado en España los del atún rojo: las jaulas donde dicen que los crían, qué risa Basilisa, juas, juas, juas, como si no supiéramos algunos que ese atún no nace en cautividad ni aunque los padres estén borrachos, y que lo que se está haciendo en el Mediterráneo con ese bicho, además de una canallada ecológica, es un negocio que sólo beneficia a unos cuantos, y sobre todo a los japoneses que pagan una pasta, porque allí ese pescado es apreciado y carísimo.

Podría, si tuviera ganas -pero ya no tengo muchas-, detallar cómo se lo montan aquí mis primos; cómo detectan con avionetas los bancos de atún, los acosan, los cercan, los encierran en jaulas marinas, los engordan, los matan y se los remiten a los de las Nikon para sushis y sashimis. Podría contar cómo, pese a que España es un país que en teoría protege la especie en extinción del atún rojo -aquí no se expiden licencias, faltaría más, somos Unión Europea de elite y todo eso se hacen bonitas carambolas a cuatro bandas con licencias francesas y con morro nacional, un poquito de tela por aquí y un poquito de mandanga por allá, se habla eufemísticamente de viveros y de criaderos y de la zorra que los parió, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del que también podríamos charlar despacio otro día, mira impávido al tendido, supongo -me da la risa floja al suponerlo- que por amor al arte; y la Dirección General de la Marina Mercante prefiere no meterse en problemas; y los ecologistas, a quienes tanto les gusta salir en las fotos para gilipolleces, andan en esta materia con el bolo colgando en vez de montar la de Dios es Cristo; y los pescadores, esos pobres pringados, en lugar de boicotear ciertas jaulas o bloquear un puerto, o incluso pegarle fuego al organismo oficial correspondiente, aceptan trabajar como sicarios por cuatro duros miserables para los que de verdad se lo llevan crudo y que luego se hacen fotos en plan empresa ejemplar con las más altas autoridades, consejeros, presidentes y ministros incluidos, todos compadres con sus corbatas verde y rosa fosforito, encantados de conocerse íntimamente unos a otros. Smuac. Podríamos entrar en documentados y deliciosos detalles sobre todo ese panorama, repito. Pero a estas alturas no sirve de nada, y ya he dicho antes que me da igual; que el mal está hecho y es irreversible, y que cuando tenga ocasión de tropezarme a algún responsable de toda esa bazofia, ya me encargaré personalmente de ciscarme en su puta madre, si puedo. Pero lo que ya no me da igual es izar las velas para olvidar precisamente que vivo en un triste lugar llamado España, con elevadísimo número de sinvergíŒenzas por metro cuadrado, y cuando al fin me creo libre allá afuera, Génova y Mayor arriba y con quince nudos de viento a un descuartelar, rumbo a donde sea, toparme con uno de los doscientos mil laberintos de jaulas, redes y balizas que ahora hay fondeados de cualquier manera y multiplicándose por todas partes, a veces sin señalar en las cartas, mientras te preguntas quién es el imbécil -en el más honesto de los casos- que autoriza que los calen aquí y allá, con luces que a menudo están apagadas en noches de temporal, en medio de las rutas tradicionales, bloqueando el paso a los abrigos de toda la vida -la otra noche, por ejemplo, eché las muelas recalando en la trampa mortal en que han convertido La Azohía de Mazarrón , y olvidando que, además del derecho de unos pocos a enriquecerse con el exterminio, para otros también existe el derecho a la libre navegación, y a que no nos toquen los cojones. y eso sin contar la sensación de tristeza, la amargura que produce navegar entre esas jaulas siniestras que huelen a mares desolados, a dinero turbio y a muerte.

Arturo Pérez-Reverte

El Semanal

14 de abril de 2002